Разоблачение проекта profreelance.pro

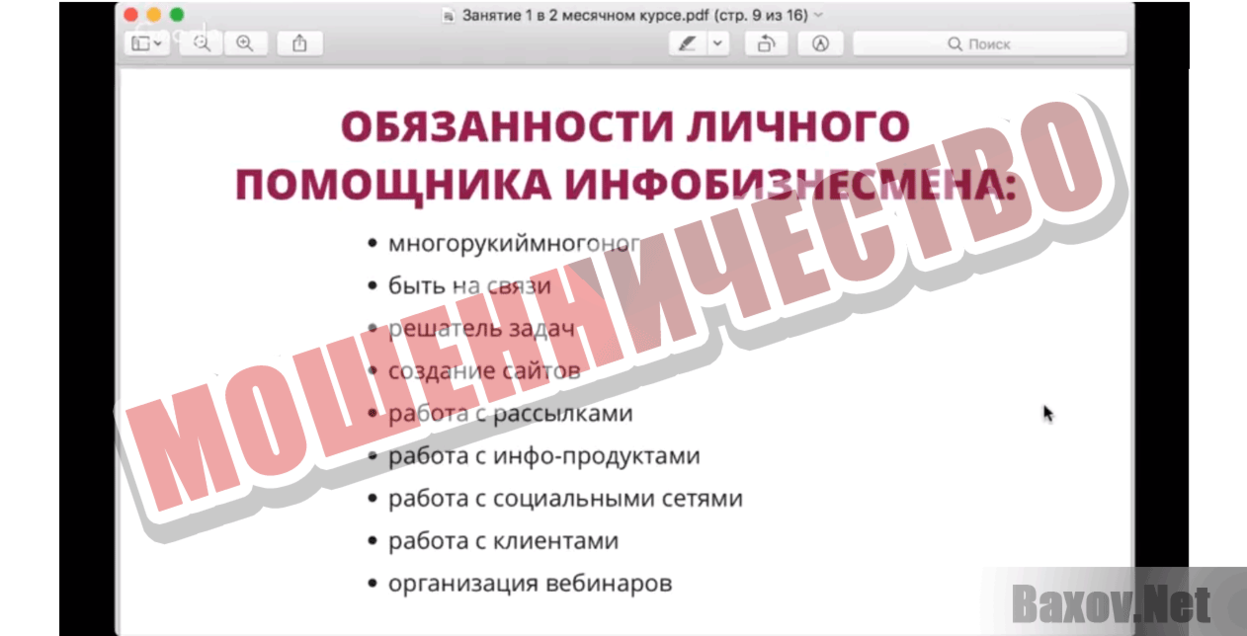

Наверняка, в интернете вы много раз встречали такое объявление «Идет набор помощников руководителя». Их, в основном, распространяют через соцсети, и почти никогда через официальные площадки трудоустройства. А знаете почему? Потому что сама по себе вакансия — уже мошенничество. Кто пробовал по ним трудоустроиться, тот знает. По таким предложениям предлагают заниматься финансовыми пирамидами. Обертку предлагают разную, а вот суть всегда остается неизменной.

Так вот, Эля Ходус обучает, как работать именно в таких организациях с финансовыми пирамидами. Обычно, это какие-нибудь дешевые товары косметики или продажа БАДов. Если посмотреть ее первое вступительное видео, то становится понятно, что она подготавливает таких «специалистов» для будущих лохотронщиков. У нее даже есть специальная страница, где она предлагает таким мошенникам сотрудничество.

Всю ту информацию, которую она дает, можно спокойно найти в интернете бесплатно. Все ее якобы проверенные фишки оказываются банальностями. Может быть, для новичка и будет это интересным, но это информация не стоит таких денег. Да и если хотите участвовать в финансовых пирамидах, лучше попробовать себя с классических Орифлейм, Эйвон и тому подобное. Там проведут такие же семинары практически задаром. А если есть желание развивать свой честный бизнес, то лучше идти не в помощники, а сразу становится директором. При условии, если навыки достаточно отработаны, конечно.

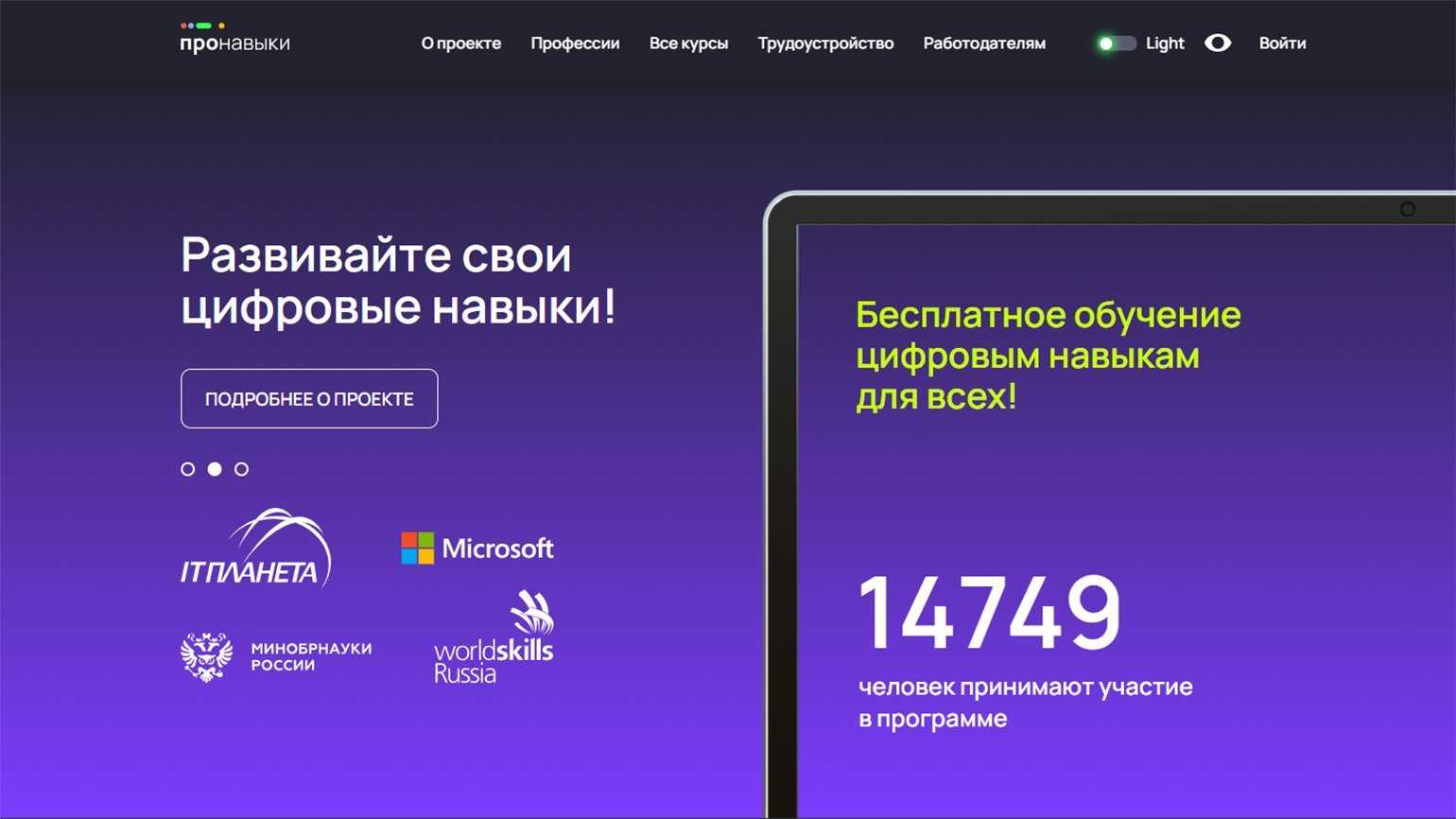

«Пронавыки»: дают базовые знания о цифровых профессиях

Организаторы: Microsoft, АНО «Центр развития инновационных технологий „ИТ-Планета“» и АНО «Агентство развития профессионального мастерства при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации».

Для кого: для всех. В проекте, по данным организаторов, принимают участие больше 14 тысяч человек. Большинство участников — люди от 25 до 44 лет. Их в общей сложности 59%. 14% участников от 45 до 54 лет. И только 20% людей моложе 24 лет. 65% участников — женщины, 35% — мужчины. Высшее образование есть у 67% участников. 5% участников — люди с инвалидностью.

Один из студентов этих курсов — Анатолий Соин. У него инвалидность — нет одной ноги. Он успел окончить курс «Менеджер по продажам» и частично прошёл курс «Онлайн-маркетолог». По словам Анатолия, курсы дали ему представление о профессии маркетолога и многому научили:

«Я усвоил основные навыки, теперь можно идти дальше. Немного отдохну и пойду изучать специальность маркетолога. Информация очень клёвая, но в основном для старта. Я хочу поступить в вуз. Буду поступать на информационные профессии, так как без протеза я почти ничего не могу делать физически».

В программе: участники получат базовые цифровые и профессиональные знания, соответствующие наиболее актуальным на рынке вакансиям в сфере менеджмента продаж, интернет-маркетинга, проектного менеджмента, IT-администрирования и аналитики данных.

Обучение проходит в онлайн-формате на сайте proskilling.ru. После прохождения курсов участники получают специальные сертификаты, подтверждающие квалификацию, а также карьерную поддержку: бесплатные консультации по созданию резюме и подготовке к собеседованию от HR-специалистов, содействие в поиске работы, возможность трудоустроиться в компании, которые стали партнёрами проекта. По словам организаторов, программа трудоустройства сейчас только в процессе реализации, Поэтому назвать партнёров и озвучить статистику найма студентов они пока не могут.

Скриншот: сайт «Пронавыки»

Сергею Кострубе 30 лет, у него высшее образование, он работает экспертом службы безопасности и хочет сменить профессию. Поэтому окончил курс «Профессия IT-администратор»:

«Учёба проходила со скрипом, так как две трети преподавателей, возможно, хорошие практики, но как лекторы слабы, слушать и запоминать их слова нелегко. Они говорили скомканно, кратко и быстро. Многие моменты приходилось пересматривать несколько раз. После данного курса мои шансы на трудоустройство по новой специальности ненамного возросли». Сергей подал заявку на карьерную консультацию и надеется, что это поможет ему стать ближе к цели.

Тем не менее истории успеха Skillbox Media тоже удалось найти. Денису Кузовкину 50 лет. У него среднее образование. До того как пройти курс по графическому дизайну, он был затяжчиком обуви. Сейчас Денис работает стажёром дизайнера-печатника в оперативной полиграфии. «На курсы я пошёл, чтобы сменить работу, Давно увлекаюсь карандашным рисунком, фотографией и работой в графических редакторах. Хотелось систематизировать мои разрозненные знания самоучки», — говорит он. Денис планирует и дальше развиваться в графическом и веб-дизайне.

Все курсы на платформе дистанционные, бесплатные и представлены в видеоформате. Любой участник может пройти неограниченное количество курсов.

Какую потребность закрывает компания с помощью курсов: как показало исследование, проведённое Ancor при поддержке Microsoft и Американской торговой палаты в России, потребность в цифровых навыках приближается по важности к hard и soft skills и даже опережает «мягкие» навыки по привлекательности инвестиций. В ходе исследования выяснилось: 44% российских работодателей считают, что сотрудникам не хватает цифровых навыков

В важности диджитал-навыков в своей профессии уверены 24% сотрудников.

Цель инициативы — поддержать людей, которые столкнулись со сложностями во время ускоренной трансформации рынка труда, сказано в пресс-релизе.

«Adaptation is the whole game’

Scientists like Mead and Kohonen wanted to create a system that could genuinely adapt to the world in which it found itself. It would respond to its conditions. Mead was clear that the value in neural networks was that they could facilitate this type of adaptation. At the time, and reflecting on this ambition, Mead added that producing adaptation «is the whole game.» This adaptation is needed, he thought, «because of the nature of the real world,» which he concluded is «too variable to do anything absolute.»

This problem needed to be reckoned with especially as, he thought, this was something «the nervous system figured out a long time ago.» Not only were these innovators working with an image of the brain and its unknowns, they were combining this with a vision of the «real world» and the uncertainties, unknowns and variability that this brings. The systems, Mead thought, needed to be able to respond and adapt to circumstances without instruction.

Around the same time in the 1990s, Stephen Grossberg—an expert in cognitive systems working across maths, psychology and bioemedical engineering—also argued that adaptation was going to be the important step in the longer term. Grossberg, as he worked away on neural network modeling, thought to himself that it is all «about how biological measurement and control systems are designed to adapt quickly and stably in real time to a rapidly fluctuating world.» As we saw earlier with Kohonen’s «dream» of a «self-organizing» system, a notion of the «real world» becomes the context in which response and adaptation are being coded into these systems. How that real world is understood and imagined undoubtedly shapes how these systems are designed to adapt.

Hidden layers

As the layers multiplied, deep learning plumbed new depths. The neural network is trained using training data that, Hardesty explained, “is fed to the bottom layer – the input layer – and it passes through the succeeding layers, getting multiplied and added together in complex ways, until it finally arrives, radically transformed, at the output layer”. The more layers, the greater the transformation and the greater the distance from input to output. The development of Graphics Processing Units (GPUs), in gaming for instance, Hardesty added, “enabled the one-layer networks of the 1960s and the two to three- layer networks of the 1980s to blossom into the ten, 15, or even 50-layer networks of today”.

Neural networks are getting deeper. Indeed, it’s this adding of layers, according to Hardesty, that is “what the ‘deep’ in ‘deep learning’ refers to”. This matters, he proposes, because “currently, deep learning is responsible for the best-performing systems in almost every area of artificial intelligence research”.

Read more:

AI and the future of work: 5 experts on what ChatGPT, DALL-E and other AI tools mean for artists and knowledge workers

But the mystery gets deeper still. As the layers of neural networks have piled higher their complexity has grown. It has also led to the growth in what are referred to as “hidden layers” within these depths. The discussion of the optimum number of hidden layers in a neural network is ongoing. The media theorist Beatrice Fazi has written that “because of how a deep neural network operates, relying on hidden neural layers sandwiched between the first layer of neurons (the input layer) and the last layer (the output layer), deep-learning techniques are often opaque or illegible even to the programmers that originally set them up”.

As the layers increase (including those hidden layers) they become even less explainable – even, as it turns out, again, to those creating them. Making a similar point, the prominent and interdisciplinary new media thinker Katherine Hayles also noted that there are limits to “how much we can know about the system, a result relevant to the ‘hidden layer’ in neural net and deep learning algorithms”.

Спокойно принимайте критику

Атмосфера приближена к реальной рабочей, поэтому работы будет немало. Как и настоящий заказчик, наставник на созвоне может указать на ошибки и не принять ваше задание, попросить внести правки. Постарайтесь внимательно проанализировать указанные ошибки и исправить их.

В реальном мире иногда попадаются чрезмерно эмоциональные, неуверенные заказчики или, наоборот, думающие, что они лучше всех всё знают. Нужно уметь выстраивать коммуникацию с разными людьми

Ситуации могут быть сложные, поэтому важно уметь сохранять спокойствие, грамотно объяснять свою позицию и вносить адекватные изменения по просьбе заказчика

В общем, как и в любом серьёзном деле, во время обучения иногда могут возникать проблемы. Но если вы с самого начала будете готовы устранять все препятствия, вы непременно достигнете своей цели!

Pursuing the unexplainable

Taken together, these long developments are part of what the sociologist of technology Taina Bucher has called the “problematic of the unknown”. Expanding his influential research on scientific knowledge into the field of AI, Harry Collins has pointed out that the objective with neural nets is that they may be produced by a human, initially at least, but “once written the program lives its own life, as it were; without huge effort, exactly how the program is working can remain mysterious”. This has echoes of those long-held dreams of a self-organising system.

I’d add to this that the unknown and maybe even the unknowable have been pursued as a fundamental part of these systems from their earliest stages. There is a good chance that the greater the impact that artificial intelligence comes to have in our lives the less we will understand how or why.

But that doesn’t sit well with many today. We want to know how AI works and how it arrives at the decisions and outcomes that impact us. As developments in AI continue to shape our knowledge and understanding of the world, what we discover, how we are treated, how we learn, consume and interact, this impulse to understand will grow. When it comes to explainable and transparent AI, the story of neural networks tells us that we are likely to get further away from that objective in the future, rather than closer to it.

For you: more from our Insights series:

To hear about new Insights articles, join the hundreds of thousands of people who value The Conversation’s evidence-based news. Subscribe to our newsletter.

Выберите одно из востребованных направлений

Или повысьте квалификацию. Выбор за вами

Для большинства программ обучения нужен лишь доступ

в Интернет

Лекции и семинары проводят преподаватели ведущих

вузов и образовательных организаций России

Документ об образовании

Помощь с трудоустройством

Карьерная консультация, помощь с оформлением резюме и его передача компаниям-партнерам проекта – «МТС Банк», «Ozon» и др.

Ознакомьтесь с Постановлениями Правительства РФ о реализации проекта

Перед обучением соискатель должен будет заключить договор на обучение:

- – подойдет для тех, кто планирует в дальнейшем работать по найму. Подписывать его будут гражданин, будущий работодатель и оператор образовательной программы;

- – подойдет для тех, кто намерен открыть свое дело по результатам обучения.

Данное требование необходимо для получения дополнительных гарантий трудоустройства для участников программы. Соискателю оказывается карьерная консультация, помощь с оформлением резюме, а также его передача компаниям, являющимся партнерами проекта (Авито, МТС Банк и другие).

После обучения соискатель оформит и подтвердит свою занятость в одном из трех форматов:

- Трудоустройство по ТК;

- Оформление самозанятости;

- Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.

Таким образом, граждане, желающие принять участие в программе, могут получить не только профессиональное обучение или дополнительное образование по своей профессии с последующей выдачей официальных документов, но также и гарантии по трудоустройству

Важно, что если соискатель будет нуждаться в помощи в оформлении самозанятости, открытии собственного дела или трудоустройства, то он сможет обратиться в ЦЗН и бесплатно получить все нужные консультации

Зачем это бизнесу?

Организовать масштабное и качественное обучение для любого желающего могут позволить себе только крупные компании. Такое обучение не принесёт бизнесу быстрых результатов, это скорее инвестиции в долгосрочную перспективу, считает Анастасия Богданова, карьерный консультант, коуч и HR-эксперт. Эти программы во многом нацелены на создание позитивного имиджа работодателя:

«Компании организовывают проекты по социальному образованию с разной мотивацией. Например, чтобы создать лояльное профессиональное сообщество. Также бренд может преследовать социальные цели. Например, поддержку молодых и даже совсем юных талантов, которые хотят учиться новым софт- и хард-навыкам. В интересах B2B-бизнеса также повышение общего уровня грамотности среди предпринимателей».

Фото: официальная страница «Тинькофф Образование» во «ВКонтакте»

Часто цель таких проектов — решить кадровую проблему, считают специалисты по рекрутингу.

Ирина Святицкая (hh.ru):

«В связи с цифровой трансформацией меняется и значимость высшего образования. На смену ему приходит запрос на конкретные навыки, появляется дефицит IT-специалистов. Компании, с одной стороны, вынуждены создавать собственные образовательные программы и курсы для закрытия этих потребностей и формирования кадровых резервов, с другой — ориентироваться на альтернативные классическому образованию программы обучения дефицитным профессиям в оценке кандидатов на вакансии».

Анастасия Богданова, карьерный консультант, коуч и HR-эксперт:

«Сейчас мы наблюдаем бум IT-специалистов, компании хантят друг у друга разработчиков, программистов, тестировщиков. Зарплаты разогреты, а рынок всё равно не справляется. Курсы должны быстро штамповать кадровый резерв, чтобы закрыть потребность в кандидатах».

Как стать репетитором

Если у вас появилось желание стать наставником, обучить кого-либо тому, что знаете сами, то вы готовы стать репетитором. Чтобы добиться успеха, нужно выполнить ряд действий:

- Выберите для себя специализацию. Матанализ и решение дифференциальных уравнений – принципиально разные направления, хотя одно является частью другого.

- К каждому относитесь индивидуально. Не забывайте, что перед вами не поток учеников, а одна конкретная личность, подстраиваться под которую – теперь ваша работа.

- Всегда проводите оценку знаний в начале курса. Так вы сможете узнать, готов ли ученик к вашей программе, или ее нужно слегка расширить за счет основ, которые ученику неизвестны. Делайте процесс обучения интерактивным – поощряйте ученика задавать вопросы и высказывать свое мнение, даже если оно не совпадает с вашим или общепринятым.

- По окончании курса попросите ученика оценить программу и вашу эффективность как преподавателя. Это позволит вам совершенствовать свои навыки, а заодно вы получите рекомендации для работы со следующими клиентами.

Спрос на услуги репетиторов велик, и чтобы стать не одним из многих, а лучшим в своем деле, отнеситесь к нему ответственно. Повышайте уровень знаний учащихся, студентов и взрослых людей, совершенствуйте себя и свою образовательную программу, тогда благодаря вам современное общество станет чуточку лучше.

Многие студенты уже на первом курсе понимают, что прожить на стипендию от государства просто нереально, тем более, если родители в другом городе и помощь от них минимальная. Не стоит обижаться на семью и корить свою небогатую судьбу, ведь есть уникальный шанс уже в 18 лет почувствовать себя финансово независимым и самостоятельным человеком.

Конечно же, стоит устроиться на работу, тем более что вакансий для студентов сегодня предостаточно. Например, многие учащиеся вузов чувствуют в себе силы и желание обучать других, как бы делясь опытом и передавая собственные знания.

Для дипломированного специалиста такая профессия называется «преподаватель» в университете или «учитель» в школе, а для студента просто – «репетитор».

Что же не плохой способ заработать денег, не отрываясь от учебного процесса, при этом нарабатывая практику и опыт

Однако для репетиторства одного желания недостаточно, важно соответствовать определенным требованиям

Как стать репетитором?

Этот бизнес-вариант отлично подойдет для школьных учителей и преподавателей ВУЗов, специализирующихся в определенной сфере. Так как главным и порой единственным вложением в будущее дело, будут ваши личные профессиональные знания и опыт педагогической деятельности.

Итак, с чего начать?

В первую очередь, для того чтобы ваша инициатива была легальной и свободной от проблем с налоговой инспекцией, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Следующим шагом будет приобретение необходимых учебных пособий и решение вопроса о месте проведения будущих занятий с учениками:

- Первый вариант – работа с учащимися на дому у педагога – в данном случае преподаватель должен подготовить удобное помещение, оснащенное всем необходимым для образовательного процесса.

- Проведение занятий на территории ученика – в этом случае встает вопрос о затратах репетитора на дорогу.

- Репетиторство в арендованном помещении. Этот вариант оптимален, если вы планируете работу с группами учащихся или вовсе открываете настоящий центр по оказанию частных образовательных услуг.

- Все большую популярность набирает удаленное обучение посредством сети интернет – преимуществом данного варианта работы служит возможность вести занятия с учениками из разных уголков страны.

И последний, но не менее важный момент – необходимо позаботиться о привлечении будущих клиентов.

Ошибка 5. Не пробуют профессии

Сегодня очень активно развивается волонтерское движение, и многие ребята могут попробовать себя в какой-то профессии. Обычно подростки, которые уже чем-то занимаются — ходят на какие-то секции или кружки, например, — понимают, хотят ли они групповую деятельность видеть в своей дальнейшей жизни.

Тут можно провести аналогию с уборкой дома. Кто-то, например, убирается дома один, когда все остальные члены семьи куда-то уйдут. Скорее всего, это означает, что и любую другую деятельность в своей жизни человек пытается выполнить самостоятельно. А другие наоборот предпочитают групповой формат деятельности. И тут есть над чем поразмышлять. Понаблюдайте за своими подростками — что для них ближе? Предлагайте им поразмышлять над тем, что они попробовали.

Что такое файл cookie и другие похожие технологии

Файл cookie представляет собой небольшой текстовый файл, сохраняемый на вашем компьютере, смартфоне или другом устройстве, которое Вы используете для посещения интернет-сайтов.

Некоторые посещаемые Вами страницы могут также собирать информацию, используя пиксельные тэги и веб-маяки, представляющие собой электронные изображения, называемые одно-пиксельными (1×1) или пустыми GIF-изображениями.

Файлы cookie могут размещаться на вашем устройстве нами («собственные» файлы cookie) или другими операторами (файлы cookie «третьих лиц»).

Мы используем два вида файлов cookie на сайте: «cookie сессии» и «постоянные cookie». Cookie сессии — это временные файлы, которые остаются на устройстве пока вы не покинете сайт. Постоянные cookie остаются на устройстве в течение длительного времени или пока вы вручную не удалите их (как долго cookie останется на вашем устройстве будет зависеть от продолжительности или «времени жизни» конкретного файла и настройки вашего браузера).

Long and tangled roots

Cowan referred back to his brief visit with Taylor when asked about the reception of his own work some years later. Into the 1960s people were, Cowan reflected, «a little slow to see the point of an analog neural network.» This was despite, Cowan recalls, Taylor’s 1950s work on «associative memory» being based on «analog neurons.» The Nobel Prize-winning neural systems expert, Leon N. Cooper, concluded that developments around the application of the brain model in the 1960s, were regarded «as among the deep mysteries.» Because of this uncertainty there remained a skepticism about what a neural network might achieve. But things slowly began to change.

Some 30 years ago the neuroscientist Walter J. Freeman, who was surprised by the «remarkable» range of applications that had been found for neural networks, was already commenting on the fact that he didn’t see them as «a fundamentally new kind of machine.» They were a slow burn, with the technology coming first and then subsequent applications being found for it. This took time. Indeed, to find the roots of neural network technology we might head back even further than Cowan’s visit to Taylor’s mysterious machine.

The neural net scientist James Anderson and the science journalist Edward Rosenfeld have noted that the background to neural networks goes back into the 1940s and some early attempts to, as they describe, «understand the human nervous systems and to build artificial systems that act the way we do, at least a little bit.» And so, in the 1940s, the mysteries of the human nervous system also became the mysteries of computational thinking and artificial intelligence.

Summarizing this long story, the computer science writer Larry Hardesty has pointed out that deep learning in the form of neural networks «have been going in and out of fashion for more than 70 years.» More specifically, he adds, these «neural networks were first proposed in 1944 by Warren McCulloch and Walter Pitts, two University of Chicago researchers who moved to MIT in 1952 as founding members of what’s sometimes called the first cognitive science department.»

Elsewhere, is sometimes the given date as the first year for the technology. Either way, for roughly 70 years accounts suggest that neural networks have moved in and out of vogue, often neglected but then sometimes taking hold and moving into more mainstream applications and debates. The uncertainty persisted. Those early developers frequently describe the importance of their research as being overlooked, until it found its purpose often years and sometimes decades later.

Moving from the 1960s into the late 1970s we can find further stories of the unknown properties of these systems. Even then, after three decades, the neural network was still to find a sense of purpose. David Rumelhart, who had a background in psychology and was a co-author of a set of books published in 1986 that would later drive attention back again towards neural networks, found himself collaborating on the development of neural networks with his colleague Jay McClelland.

As well as being colleagues they had also recently encountered each other at a conference in Minnesota where Rumelhart’s talk on «story understanding» had provoked some discussion among the delegates.

Following that conference McClelland returned with a thought about how to develop a neural network that might combine models to be more interactive. What matters here is Rumelhart’s recollection of the «hours and hours and hours of tinkering on the computer.»

We sat down and did all this in the computer and built these computer models, and we just didn’t understand them. We didn’t understand why they worked or why they didn’t work or what was critical about them.

Like Taylor, Rumelhart found himself tinkering with the system. They too created a functioning neural network and, crucially, they also weren’t sure how or why it worked in the way that it did, seemingly learning from data and finding associations.

Можно ли обучиться ИИ-разработке за девять месяцев

«Девять месяцев, безусловно, лучше, чем совсем ничего, но это следует рассматривать как введение в специальность, «курс молодого бойца», — рассказал CNews Юрий Аммосов, преподаватель МФТИ, руководитель магистерской программы по прикладному машинному обучению. По его словам, никакая подготовка сама по себе не гарантия трудоустройства.

По мнению преподавателя МФТИ, можно научиться пользоваться библиотеками ML как черными ящиками, не понимая происходящего. «Это примерно то же, как «продвинутый пользователь» применяет программное обеспечение. И для большого уровня задач этого может быть достаточно».

«Как и в любой предметной области, «разработка» может быть разной глубины: в сфере ИИ есть фундаментальные исследования, есть создание моделей, есть использование прикладных готовых решений и даже малоквалифицированный труд (разметка датасетов), — говорит он. — Девять месяцев могут быть как продуктивными, так и не очень, результат зависит и от стартового уровня учащихся, и от содержания и качества того, чем это время заполнено».

Одну только высшую математику в вузах изучают пару лет, не говоря об остальных направлениях, рассказала CNews Лариса Малькова, управляющий директор практики Applied Intelligence компании Accenture в России.

«Поэтому могу с уверенностью сказать, что стать разработчиком ИИ за девять месяцев невозможно, — говорит она. — Самый минимум, чтобы только начать рабочий процесс — два года, если повезет с хорошими преподавателями и программами обучения».

Ошибка 8. Поздно узнают про ДВИ и профотбор. Недооценивают подготовительный этап

ДВИ — дополнительное вступительное испытание, которое могут осуществлять разные вузы, а на какое-то конкретное направление сразу все университеты и даже колледжи. Если, например, взять журналистику, архитектуру, дизайн, то станет понятно, что в этих направлениях невозможно обойтись одними только ЕГЭ — тут и нужно будет сдавать ДВИ. И надо понимать, что для многих профессий подготовка к ДВИ занимает несколько лет.

А еще многие ребята не знают, что, выбирая какую-то профессию, должны обладать не только какими-то навыками, но и соответствующей физической подготовкой

Военным, например, важно иметь хорошее зрение

Ошибки 6 и 7. Выбирают профессии по предметам ЕГЭ и не знают системы поступления в вуз

Система поступления в вузы меняется ежегодно — и за обновлением этой информации просто необходимо следить. Сейчас подросток имеет право поступить сразу в 5 университетов на несколько направлений в каждый. При этом на разные направления нужно сдавать разные ЕГЭ. Самый простой вариант, о котором мы уже говорили — когда ребенок выбирает для себя путь наименьшего сопротивления — сдает те ЕГЭ и поступает в вуз на ту специальность, предметы по которым даются в школе лучше всего. Так ребята выкидывают из своей жизни огромные предметные области — гуманитарные, естественно-научные, технические. А потом, получив высшее образование, они понимают, что вообще-то хотели бы заниматься чем-то другим.

Важно объяснить ребятам разницу между направлениями в вузе и названием самой профессии. При поступлении, например, на психологию, можно выбрать себе разные пути: психолог-консультант, клинический психолог, психиатр, психолог в сфере HR, психоаналитик и т.д

Название профессии может не совпадать с названием направления в вузе — это нормально.

Надо понимать, что зачастую ответ подростка «я уже все решил» несет в себе негативный посыл: «этот выбор очень сложный, отстаньте от меня, мне тяжело об этом говорить»

Именно поэтому крайне важно не откладывать выбор профессии до 11 класса, чтобы не принять поспешное решение

Формат деятельности

Сегодня заработать с помощью репетиторства можно несколькими способами:

- Посредством удаленного обучения, например, через Skype, Viber или другие мессенджеры. Сюда же относятся вебинары, конференции онлайн и пр. Для этого понадобится лишь компьютер или ноутбук, наушники, микрофон и вебкамера. Такой способ дает возможность объединить группу из самых разных уголков мира и максимально творчески подойти к процессу обучения.

- Репетиторство на дому у клиента. При этом вы должны своевременно появляться по адресу, а в оплату дополнительно включить расходы на транспорт (общественный или собственный). Старайтесь выезжать заранее и избегать дорожных «пробок», чтобы не нарушать правила пунктуальности.

- Обучение у себя дома, когда клиенты приходят сами. Благодаря этому можно снизить стоимость за уроки. Но тщательно продумывайте график занятий, чтобы никому не приходилось ждать в прихожей, пока вы закончите с предыдущим учеником.

- Отдельный центр или кабинет, куда люди приходят на индивидуальные или групповые занятия. Для этого лучше нанять сразу несколько преподавателей и грамотно продумать график проведения уроков. Так, есть категории людей, которым удобнее заниматься утром, другим же, наоборот, подходят вечерние часы.

Стоит ли повышать квалификацию, с помощью онлайн-семинаров, или я и так все умею

Итак, я все же решилась на 10-ти дневные курсы и… ни разу не пожалела! Буквально через два дня после их окончания я зарегистрировалась на бирже и взяла первый заказ.

Первое время мне все давалось тяжело, но потом я привыкла, ушла с основной работы и с удовольствием трудилась дома в удобное для меня время. Так прошел год. С планки в 10 рублей за 1 000 символов я поднялась до 30 рублей за этот же объем, но мне хотелось большего.

На пройденных курсах мне дали азы профессии, рассказали, где найти заказчиков и с чего начать. Первое время мне хватало этих знаний, но потом я «уперлась в потолок». С сервисами, которые требовали хорошо платящие заказчики, я работать не умела, да и поняла, что более высокооплачиваемые статьи требуют абсолютно другого подхода.

Да, я умела писать тексты, проверять их уникальность и тошноту, но этого было недостаточно, поэтому я решилась пойти на курсы повышения квалификации. Спустя несколько месяцев после обучения я уже уверенно брала в работу заказы по ставке от 60 рублей за 1 000 символов.

Сразу скажу: первые работы по более высокой цене заказчики мне давали с большой опаской, но после сдачи текста обращались ко мне снова и снова.

Но даже сейчас я не думаю останавливаться на достигнутом. Ведь конкуренция в этой сфере велика. Появляются и быстро развиваются новые технологии. Меняются правила. Нужно постоянно быть в тренде и повышать свою квалификацию.

Поэтому приходится раз в полгода посещать различные семинары и тренинги. Регулярно слушаю опытных блогеров, вещающих на YouTube каналах о новшествах, в выбранной мною теме. Чего всем, настроенным на фриланс или уже активно в нем освоившимся, настоятельно рекомендую!